Di Corsa

“Bastia, Bastia… à chi un ha soldi un ci stia”

(proverbio corso)

Entroterra selvaggio, montagne alte ed aspre, villaggi arroccati, porti e calette, spiagge sgombre e acqua cristallina. Difficile dare un’idea univoca della Corsica, perché l’isola riassume tutte le dimensioni della vacanza. Andrebbe percorsa dal trekking, girata in moto, osservata dalla barca a vela. Andrebbe vissuta nell’intimo dei suoi borghi o nell’incanto delle sue coste. Ne ho avuto un breve assaggio, ma l’ho trovata bellissima.

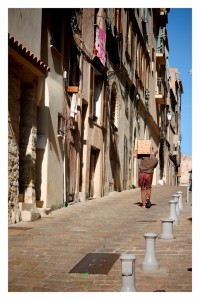

Dapprima l’approdo a Bastia, città di mare, in continua evoluzione e rinnovamento. Sta curando il suo aspetto con ristrutturazioni e riordino del centro storico. La cosa più bella è passeggiare tra i vicoli o sui boulevard, fermandosi in uno dei tanti locali all’aperto che riempiono le piccole piazzette.

A metà strada tra Bastia ed Ajacco, al centro dell’isola, c’è l’antica cittadina di Corte, capitale corsa nel XVIII° secolo. La città vecchia ospita una bella piazza e soprattutto un belvedere dal quale si può scorgere la fortezza e la confluenza di tre fiumi.

Poi Ajaccio, incastrata tra due porti, con le montagne alle spalle, bella ma non troppo. La città vecchia, proprio nel pressi della fortificazione, pullula di locali caratteristici, mentre la Route des Sanguinaires coniuga bellissime spiagge e calette con ottimi ristoranti in riva al mare.

Cargese, poco più a nord di Ajaccio, sul golfo di Sagone, è un paesotto aggrappato alla costa con due chiese, una latina e una greca, costruite due promontori adiacenti che si fronteggiano.

Tra le mille spiagge ci è piaciuta Capo di Feno: selvaggia ma accessibile, nota ma sgombra.

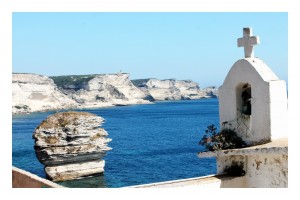

Bonifacio, il limite meridionale dell’isola, è uno dei luoghi più affollati di villeggianti, ma merita indubbiamente il viaggio. Il suggestivo borgo si erge sul promontorio che domina il fiordo da una scogliera bianca di settanta metri. Impossibile non restare incantati e non notare la somiglianza con l’elegante ed inflazionata Sardegna.

Spero tanto di ritornarci.

Aiutiamoli a casa loro

“La demagogia è la più fraudolenta delle seduzioni”

(R. Gervaso, Il grillo parlante)

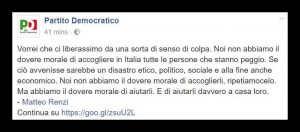

Anche se un po’ in ritardo, seppur mi renda conto di quanto questa cosa sia ormai passata in sordina, qualcuno dovrebbe spiegarmi che senso hanno le parole di Renzi “Aiutiamoli a casa loro”. Cioè, il significato lo comprendo bene, ma vorrei che qualcuno mi spiegasse:

- con quali strani algoritmi questo slogan possa agevolmente ammogliarsi con una qualche idea di “sinistra”. Come si possa sposare e fare proprio uno slogan storico della destra e al contempo professarsi accoglienti e integranti di sinistra. Vorrei capire come stanno i due piedi nella stessa scarpa. Non dico Berlinguer o Occhetto, ma penso che nemmeno Letta (Enrico) si sarebbe mai sognato di noleggiare un motto simile;

- cosa significa “Aiutiamoli a casa loro”? Chiamiamo al telefono tutta l’Africa per dare supporto psicologico? Facciamo sei anni ininterrotti di Telethon? Diamo ottanta euro ad un miliardo e mezzo di persone, purché non escano dal continente? Bonus bebè a chi non fa i bebè? Mandiamo scatoloni di Nutella e pasta Voiello? Oppure significa eliminare l’esportazione di armi, o incentivare e finanziare le missioni umanitarie di peace building e peace keeping? Come si aiutano a casa loro? Posso anche concordare sul principio, ma mi devi spiegare cosa ci sta dentro quella frase;

- perché la parte politica che storicamente ha sempre rivendicato il primato dei contenuti e della sostanza scivola nel più becero dei populismi e nella più ebete demagogia? “Aiutiamoli a casa loro” non significa nulla. Significa imbonirsi l’elettorato della parte avversa, avvicinare i voti lontani, tendere la mano a chi sta sull’altra riva del fiume (il rivale, appunto).

Intendiamoci, non sono per l’accoglienza indiscriminata, né per l’integrazione forzata. Fosse per me, chiederei la cittadinanza in Islanda. Penso però che l’immigrazione rientri tra quei fenomeni mondiali inevitabili e inarrestabili. Da milioni di anni l’uomo migra dove si sta meglio. Compito della politica è quello di governare, gestire, regolare questi fenomeni. È quello di proporre soluzioni efficaci, non slogan vuoti.

Efficaci metodi contro la sete

“E il tumulto del cielo ha sbagliato momento

acqua che non si aspetta, altro che benedetta”

(F. De Andrè, Dolcenera)

Anno del Signore 2017. Roscigno, Cilento. Non piove da giorni e la rete idrica vetusta ed inefficiente non è più in grado di dissetare la popolazione. La comunità afflitta dalla siccità chiede a gran voce acqua per le aziende agricole del territorio e per i piccoli contadini ormai in ginocchio. La situazione è tragicamente seria.

La supplica però non è rivolta alle istituzioni che presiedono e regolano queste infrastrutture idriche dell’ante guerra punica. Non è neppure un appello al malaffare che governa e asseta questo territorio martoriato. Qui non si invoca alcun aiuto economico da parte dello Stato o qualche contributo dal calderone europeo. Tutt’altro. La popolazione, arsa e arroventata, si rivolge all’unisono alla “Maronna acquarola”, affinché faccia la grazia di una pioggia provvidenziale. Prima una veglia in chiesa, poi una fiaccolata in processione, infine la recita delle litanie. “E aspiett che chiove”, cantava melanconicamente Pino Daniele.

Tutti fedelmente in prima linea con la superstizione, tutti miseramente immobili verso istituzioni e delinquenti. L’ubbìa che scaccia la sete. Cin cin, sempre nell’anno del Signore 2017.

Buona forchetta (a casa mia) – Breve passo dall’Alto Adige al mare

Posted by Giullare in Buona Forchetta on 26 giugno 2017

Talvolta mi assale il desiderio di bere una buona bottiglia di vino, anche se non sto cenando solennemente con gli amici, ma sto mangiando nell’intimità semplice e confortevole della mia famiglia. Il dubbio è concreto: apro la bottiglia, pur sapendo che non la finirò? Oppure rinuncio e rimando il piacere a serate più consone? Spreco una bottiglia se la bevo a più riprese da solo? La dignità del vino buono merita per sua natura la condivisione del piacere?

Da qualche tempo, di fronte a queste domande, la regola è semplice e dirime ogni perplessità esistenziale: se ho voglia, si apre.

Stavolta galeotto fu il pinot bianco, comprato qualche settimana fa alla cantina di Elena Walch. Ovviamente per ogni buon vino occorre un piatto all’altezza. Bigoli all’orata, con capperi e pepe rosa. Le guide specializzate direbbero: “semplice, estivo, gustoso, leggero”.

Alla tedesca

“In fondo a un problema trovi sempre un tedesco”

(Voltaire)

Dopo mesi in cui pareva impossibile trovare la quadra, dopo annosi dibattiti portatori di istanze ed esigenze diametralmente opposte, dopo lunghe settimane di stallo e di liti, in pochi giorni è arrivata l’intesa sulla legge elettorale. Di fronte all’enigma indecifrabile della scelta, ci hanno fatto credere che servisse scomodare la Consulta e i politologi di tutto il mondo. Poi in quarantott’ore hanno partorito una soluzione fetida, che non puzza di vecchio, ma di putrido.

Sarò sibillino: è una porcata. E il fatto di alludere al sistema tedesco palesa la frode che ci sta dietro. I diversamente giovani ricorderanno quando da piccoli si giocava alla tedesca, calciando il pallone in porta al volo e sperando di segnare. Il gioco fu inventato in Olanda, poi diffuso in Europa e chiamato impropriamente “alla tedesca”, probabilmente per rimandare alla sua origine straniera.

Anche in questo sistema elettorale di tedesco non c’è nulla, tranne una dolosa suggestione a qualcosa che per sua natura dovrebbe essere lineare, puntuale, chiaro, perfetto… diciamo “tedesco”.

Ricorda tanto le cravatte dei cinesi a “5 eulo”, con scritto dietro “vera seta”. Oppure il “Parmisan” americano, con la bandierina italiana sulla confezione.

In Germania il numero dei seggi è variabile e l’elettore ha due schede: con una sceglie il candidato al collegio uninominale (assegnato col maggioritario), con l’altra vota il partito che otterrà i seggi in funzione dei voti proporzionalmente ottenuti.

Con questo sistema l’elettore decide la sorte del candidato al collegio uninominale: chi si candida e non vince nel collegio, non viene eletto. Non ci sono ripescaggi di sorta. È altresì rispettato il criterio di proporzionalità, perché una parte dei seggi è assegnata sulla base delle preferenze accumulate su base nazionale. I tedeschi hanno anche l’istituto della cosiddetta “sfiducia costruttiva”, che impedendo di sfiduciare una Maggioranza senza indicarne una sostitutiva, garantisce lunga stabilità al sistema. Insomma, proporzionale, ma buono.

Quello che si prospetta in Italia, col placet praticamente unanime, è un proporzionale puro, come trent’anni fa: vengono eletti i vincenti dei collegi uninominali e ripescati anche i migliori sconfitti. Se un partito deve ricevere più seggi di quelli che ha già conquistato nei collegi uninominali, si passa alla nomina attraverso i listini bloccati delle circoscrizioni, dove i candidati sono scelti unicamente sulla base del loro numero di lista pre-stabilito dai segretari di partito. Va da sé che qui sono i partiti a decidere i parlamentari e all’elettore non spetta alcuna preferenza. Non c’è neppure la possibilità di voto disgiunto: con un voto solo si sceglie contemporaneamente il partito, il candidato uninominale e il listino. Saranno poi gli algoritmi a decidere la composizione delle Camere.

Non serve assaggiare il Parmisan per capire che fa schifo.

AltRo Adige

Posted by Giullare in Buona Forchetta on 30 maggio 2017

“Sempre pronto a una nuova idea e ad un antico vino”

(B. Brecht)

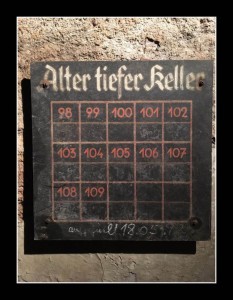

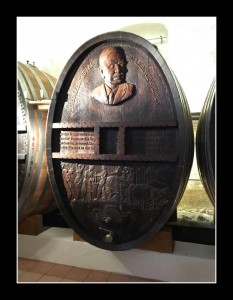

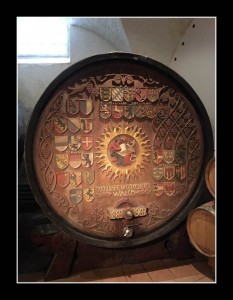

Questa volta il protagonista delle nostre irruzioni enologiche è stato l’Alto Adige. Terra amata per le montagne, per l’ordine, per la tranquillità e per i vini bianchi straordinari. Innanzitutto l’approdo alla magnifica cantina Elena Walch di Termeno, con il palazzo residenziale al centro del paese ed il suo curatissimo parco. Questo luogo sembra un villaggio nel villaggio. Una visita guidata, tra la tecnologia di ambienti e macchinari ultramoderni e i profumi e le suggestioni di luoghi ancestrali ed ammalianti. Da una parte i monitor touch screen permettono di controllare l’evoluzione di ogni singolo acino, dall’altra imponenti botti di rovere testimoniano la loro lunga vita con bassorilievi secolari e doghe che han visto passare la storia. Un connubio speciale che colpisce lo sprovveduto visitatore quale sono. Degustazione ottima e abbondante, immersi (è il caso di dirlo) tra l’aroma del gewürztraminer ed il calore del lagrein riserva. Sarà anche una cantina commerciale e dispendiosa, ma l’accoglienza ricevuta e la qualità assaporata ci hanno piacevolmente sorpreso.

La giornata è proseguita sulle rive del Lago di Caldaro, a pranzare sulla luminosa veranda dell’Hotel Leuchtenburg. Dopo una breve passeggiata, abbiamo visitato la cantina Haderburg di Salorno, di dimensioni decisamente più familiari.

Ringrazio i partecipanti per la bella giornata, che ci ha permesso di assaporare e apprezzare un altro Trentino, diverso e un po’ insolito.

Nota bene per i miei compagni di viaggio. La raffigurazione di Mosè con le corna e la sua spiegazione da parte di Anna è abbastanza vera. I corni sulla testa di Mosè rappresentano raggi di luce. Infatti nella Bibbia è riportato che Mosè scendendo dal monte Sinai aveva due raggi che partivano dalla sua fronte. In ebraico “raggi” si scrive “karen”, che però nelle varie traduzioni è stato trasformato in “keren” (corna) anche perché nel Medioevo si riteneva che solo Gesù potesse avere il volto pieno di luce. Le corna che si possono vedere sul capo della famosa statua del Mosè di Michelangelo derivano da un errore della Vulgata, la famosa prima versione latina della Bibbia, che interpretò come «corna» la voce ebraica che doveva essere rettamente tradotta «raggi di luce». Il passo è il seguente: «Ora Mosè, scendendo dal monte Sinai con le due tavole della testimonianza, non sapeva che dal suo capo uscivano due raggi a cagione del suo trattenimento familiare con Dio.» (Esodo, XXXIV, 29). Michelangelo si attenne alla versione corrente del suo tempo; ed anzi, prendendola alla lettera, diede al suo Mosè due corna ben visibili.

Per le scritte in gesso sui muri, invece, la spiegazione è la seguente: le iniziali C, M, e B ricordano effettivamente i tre magi Caspar, Melchior e Balthazar. Le due cifre di secolo ed anno indicano evidentemente la data. Il segno + fra le lettere e i numeri indica la croce cristiana e sottolinea la sacralità della scritta. Si tratta di un’usanza che si tramanda nel nord Europa nel periodo natalizio, per benedire le famiglie. La scritta è infatti anche l’acronimo latino di “Christus Mansionem Benedictat” cioè Cristo benedica questa casa.

Tutto questo… per la precisione.

Il vaccino è vicino

“Colui che è capace vede in ogni dovere un obbligo”

(F. Grillparzer, Le onde del mare e dell’amore)

A settembre entrerà in vigore il decreto del Governo che introduce l’obbligatorietà dei vaccini per l’accesso alla scuola. Misura sacrosanta, doverosa, necessaria. La comunità scientifica, oltre a quella del buonsenso, si è unanimemente espressa a favore.

Tra le obiezioni mosse a questo provvedimento possiamo distinguere due tipologie di critiche ben precise. La prima schiera di obiezioni, più goffa ed impacciata, si fonda sull’ignoranza, prima ancora che sulla disinformazione. Raggruppa le teorie del complotto delle lobby farmaceutiche, le interpretazioni soggettive dell’immunità di gregge, le statistiche del morbillo incrociate con la classifica cannonieri della serie C e tante altre suggestive novelle. Va da sé che questa branca di pensiero non merita confutazione alcuna. Sarebbe decisamente più costruttivo ed interessante controbattere a chi sostiene la finta morte di Elvis o l’attuale latitanza di Hitler in Argentina.

La seconda obiezione al provvedimento risiede invece nel principio pseudo liberale e pseudo libertario secondo il quale ognuno sarebbe libero di decidere della salute propria e di quella dei propri figli. A questo rilievo si può tuttavia replicare che il diritto di decidere della propria salute finisce laddove lede il diritto degli altri alla salute stessa. Se la tua scelta di non vaccinare può minare la salute altrui, allora il tuo diritto lì si ferma, termina, cade.

Circola anche la capziosa affermazione che nei paesi del Nord Europa, nell’immaginario comune ritenuti più evoluti, non esistono vaccini obbligatori. Si omette però di dire che sono talmente evoluti da vaccinare “loro sponte” i figli. Non c’è dunque la necessità di obbligare qualcuno a fare qualcosa che già fa per sua emancipazione.

Il trekking delle mie radici

“Tutto quello che volevo era solo una collina dove sdraiarmi”

(W. Faulkner)

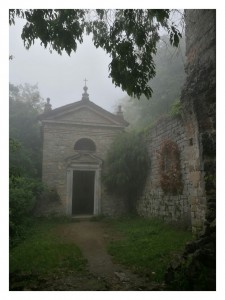

Son senz’altro bei posti. Non c’è niente di straordinario o di meraviglioso, ma camminare nel Parco dei Colli Euganei restituisce la stessa serenità che dava la risposta “clima mite e temperato” nelle interrogazioni di geografia delle medie. Queste zone rassicurano l’anima, come la cipolla nel soffritto, come l’orologio sul comodino, come la ghetta nelle scarpate innevate. Non so spiegare: il paesaggio non ha certo la verticalità delle Dolomiti o la pulizia delle colline toscane. Non ci vedi i pascoli degli Appennini, né l’orizzonte innevato che si scorge marciando sulle Prealpi. Però c’è un’armonia di fondo che lega il tutto e che fa stare bene. Le colline, mai troppo alte, sembrano montagne in mezzo alla pianura. L’edilizia delle borgate, mai particolarmente pittoresche, non stona affatto con la natura del territorio circostante. I boschi, scevri di prominenti aghifogli o di tronchi secolari, conservano comunque una bellezza ordinaria, ma al contempo autentica. Regna il silenzio, quasi ovunque. E mi piacciono questi posti, anche perché mio padre ci è nato. Sul monte Fasolo, a quasi 600 metri d’altitudine.

Il nostro trekking ha toccato buona parte del Sentiero di Sant’Antonio, il Monte della Madonna, ed il relativo Santuario, l’eremo di Sant’Antonio, la Rocca Pendice, il Monte Venda, il Monte Fasolo e il Monte Cinto. Ma anche Este, Arquà Petrarca e Monselice.

Annoto alcuni indirizzi gastronomici: Da Ezio a Teolo, l’Osteria Nova ad Este, La cucina del Petrarca ad Arquà, l’Osteria Mazzini a Monselice.

Ringrazio pubblicamente la gentilezza di Adriano Fortunati, che con entusiasmo ci ha omaggiato di un prezioso libro di sentieri.

La democrazia dei gazebo

“Non mi toccare il gazebo chiaro? È una libidine mia e la inauguro io… chiaro?”

(dal film Panarea)

Ho sempre conservato un’idea distorta della democrazia, ritenendo che raramente i “più” fossero in grado di decidere il bene per conto dei “tutti”. Ciononostante, nell’ambito del rapporto tra il potere ed il suo esercizio, il principio della consultazione democratica rimane la conquista più evoluta delle società contemporanee. Se è vero che la democrazia non equivale automaticamente al “buon governo”, è altresì vero che rimane l’istituto più illuminato, più legittimo e più libero che abbiamo a disposizione. Impossibile immaginare di farne a meno.

Detto ciò, mi chiedo se la stortura, o la finzione di democrazia siano effettivamente meglio della sua palese negazione. È meglio sconfessare apertamente la democrazia, ad esempio con la dittatura o con la tirannia, oppure offrirne una versione finta, manipolata, fraudolenta?

Renzi, leader uscente del maggior partito italiano, ha chiesto al popolo una legittimazione a tornare. Lo ha fatto inscenando una competizione simulata e dall’epilogo già scritto, dove avversari sconosciuti e impopolari hanno prestato il fianco alla convalida di un’elezione democratica e bulgara allo stesso tempo.

Non parlo delle qualità del leader, né dell’opportunità o meno di rivederlo a capo di un Governo. Ne faccio piuttosto una contestazione di merito sul metodo, sul sistema utilizzato per garantirsi un democratico rientro. Il capo finge di abbassarsi al livello della base, organizza la corsa contro due cavalli barzotti e si fregia di averli abbondantemente doppiati. Serviva davvero passare da questo finto voto popolare? Chi, onestamente, ipotizzava un risultato diverso dai gazebo?

Almeno Berlusconi ha sempre avuto, forse troppo, l’onestà spirituale di autoproclamarsi leader maximo, senza ricorrere a finte cerimonie di legittimazione, senza usare il raggiro di un’elezione simulata o di una consultazione di cartone: il capo sono io, e lo era veramente, a che serve chiederlo alla gente? E anche Grillo predica da messia autoreferenziale, fin dalla sua nascita. Non che siano modelli a cui tendere, per carità, ma non mi si venga a dire che Renzi lo ha scelto il popolo.

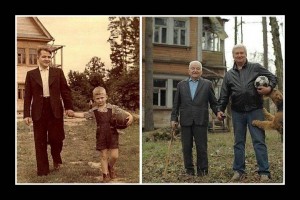

Foto copia

“Una bella fotografia racconta una storia, rivela un luogo, un evento, uno stato d’animo, è più potente di pagine e pagine scritte”

(I. Allende)

Mi ha sempre affascinato la fantasia di prendere delle fotografie vecchie e rifarle uguali, a distanza di anni, esattamente con le stesse inquadrature e le stesse circostanze del passato. Non c’è una ragione. Mi intriga l’idea di assistere esattamente a come sono cambiati i luoghi, la curiosità di sorridere rivedendo in che modo sono invecchiate le persone. Un modo come un altro per partecipare all’inesorabile ed incantevole spettacolo del tempo che scorre.

Inutile dire che non l’ho mai fatto seriamente, limitandomi ad andare nel tal via o nella tal piazza con una vecchia foto tra le mani, riposizionandomi più o meno dove stava il fotografo dell’epoca.

Come dice Gianluca, però, “qualcuno ha sempre la tua stessa idea, di solito prima di te”. Girando in internet si trovano decine di iniziative di questo tipo. E se da un lato soffro per l’orgoglio ferito di non esserci riuscito, dall’altro mi gusto avidamente queste foto, che trovo molto divertenti.

Altre foto qua: http://www.videonews24.it/top/8364/30-foto-dinfanzia-ricreate-anni-dopo